今天趣历史小编给大家带来唐人尚法,宋人尚意?从苏轼、颜真卿看梁巘《学书论》!感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。

一

乾隆二十六年,公元1762年,53岁的梁巘终于在清帝国庞大的国家机器中谋得了一官半职,成为进士,此后从教习官职上升任知县。然而,他这一路走的太艰难了。1744年,34岁的他才刚刚中举人,在34岁到53岁这将近20年的时间里,他把自己最黄金的岁月全部都奉献给了科举。可仍然没有一个好的结果,每次都名落孙山,这样他失望不已。

是他没有才干吗?恐怕不是。清史稿赞誉梁巘是“北梁”,和梁同书一起并称为“南北梁”。

那么他后来他又是怎么升任知县的呢?

这都要拜一个人所赐,他就是乾隆皇帝十一子、精通书法的成亲王。梁巘科举不顺,已经无法在京城立足,所以已经五十多岁的他就在京城靠卖字为生,恰巧遇到成亲王,成亲王看到他的书法非同寻常,询问起来历,感叹人才埋没,所以就赶紧向自己的父亲乾隆皇帝报告。

乾隆爱惜会写书法的人才,所以就把乾隆二十六年的进士给了他,让他去当知县。他在任的地方是湖北巴东县。巴东县在当时非常贫困,基本上是一个穷困小县,想在这个小县上再往上爬、升任官职,恐怕比登天还难,再加上梁巘根本就不是适合在官场上混的人,他一不会巴结、贿赂上级,二来生性讷于言,“性恬淡,不交势利”。

不久之后,梁巘就从巴县上卸任,以母亲年老为由辞官自去了。

二

元丰八年,宋哲宗即位。这位年幼的皇帝还不能处理政务,所以当时的老太后高太后终于有机会把那些整天嚷嚷变法的人踢到一边去了。他上台后,立刻启用司马光,打压王安石,新一轮的新旧党争就此拉开序幕。

不过这一切对于当时还在常州寄居的苏轼而言确实是一个转机,不久之后,旧党就认定苏轼是受到新党打压的自己人,因此立刻招他回朝。后来的事实证明,苏轼既不是新党,也不是旧党,不过当时的他可谓是一路连升,一直升任到翰林学士、知制诰,知礼部贡举。

在还朝归途中,途径史全叔家,史全叔知道苏轼喜欢书画,趁机会特意拿出自己珍藏的吴道子的画作,苏轼大喜过望,随即在此画后题跋鉴赏,因此留下了书画史上著名的《书吴道子画后》。

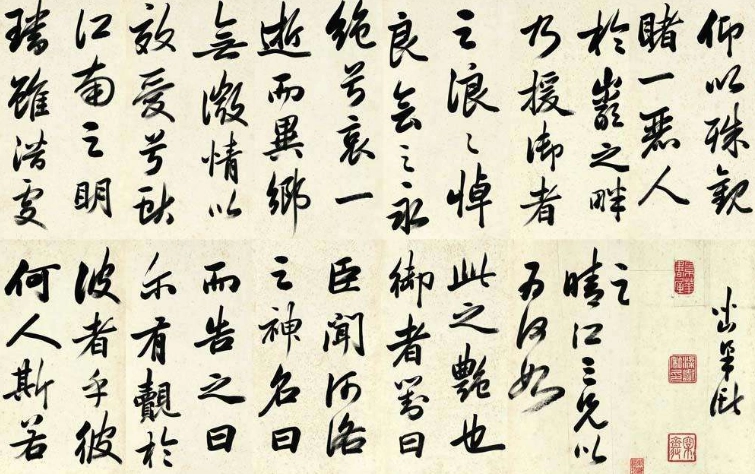

在这段题跋中,苏轼指出任何文化艺术的发展都是在前人积累的基础上形成的,绝对不是一个人独立的创作。指出吴道子的画之所以这么好,是因为他”出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外“。但更为重要的是,他在这幅画的题跋后面指出了他心目中最好的书法家,不是王羲之,而是颜真卿:

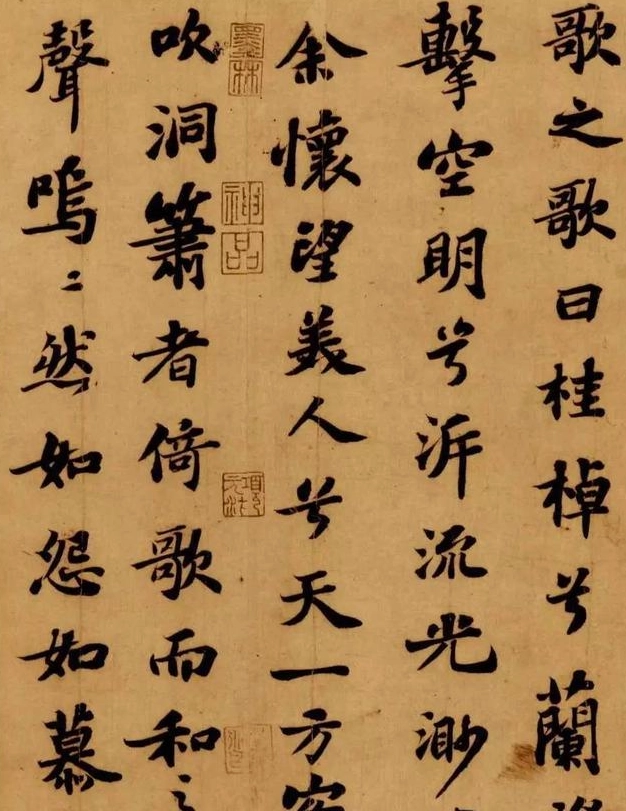

君子之于学,百工之于技,自三代历汉至唐而备矣。故诗至于杜子美,文至于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子,而古今之变,天下之能事毕矣。

为什么苏轼会认为颜真卿是他心目中最好的书法家,是”天下之能事毕“的代表?

三

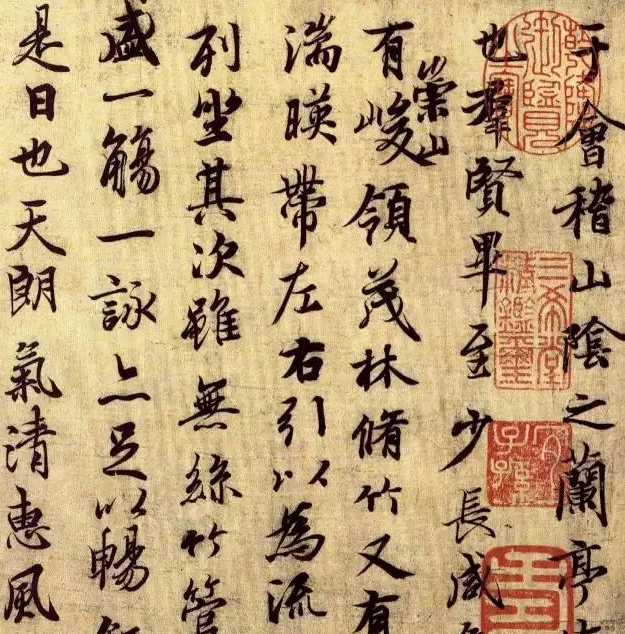

公元1771年,年近六旬的梁巘终于告别了令他厌恶不已的官场,回到老家,奉养母亲。乾隆三十九年,1774年,山西平定州的张佩芳到寿州任知州,他亲自到亳州延请梁巘出任寿州“循理书院” 院长,从此梁巘开了他的教书生涯。

这一教,就是十多年,而在这十多年中,他的成就已经远远大于他在任时期的贡献。他不仅向学生教授儒家经史文字,而且还特意教授书法,他自己本身书法水平就很高,而他又能毫无保留的教授给学生,因此,当时寿州出现了一大批善书者,寿州也被称之为书法之乡。

除了实际的教学实践,梁巘还根据自己在教授过程中对于经验的总结、对于古代文学艺术的思考,将自己的理论主张编著成一本书,这就是《承晋斋积闻录》。

在这本书中的《学书论》中,他提出了那个著名的论断:

晋人尚韵,唐人尚法,宋人尚意……

梁巘的一生,也因为这句话而被后人所熟知。

说“晋人尚韵”,是因为晋人书法是中国书法的开端,而且晋人刚刚从汉代人狭隘、僵化的经学理想中摆脱出来,投入了感性的怀抱。所以有“晋人尚韵”一说。

但是,为何说“唐人尚法,宋人尚意”?

四

公元1086~1087年,元佑年间,苏轼过的并不太平。这两年,新党革新派的领导人物王安石终于驾鹤西去了。但是他的死并没有让本来已经分裂的朝政更加和谐,反而党争四起,朋党并争。

原本以政策执行的性质分化的朝臣,现在开始以地方血缘为组织体系,分裂为朔、蜀、洛三党,迭相攻轧,史称“洛蜀党争”。

而新任领导司马光显然不能服众,在文官领导内部议论颇多,此时的苏轼仍然不改他直言的本色,和司马光争论,他就顺理成章的成了司马光下一个要整治的对象了。不过这一年,司马光也追随他的宿敌而去,朝中更加混乱不堪了。

可以说,苏轼的一生既不能融于新党,又没有得到旧党的承认,而他性格以及思想中某些超脱于当时人的想法,让他有这样的尴尬处境。

而早在元丰八年的题跋中,就已经预示了苏轼必然遭到排斥的命运。

五

中国书法史上,颜真卿算是一个特殊人物,因为他处的时间节点很特殊——安史之乱,安史之乱改变了很多人的命运,比如杜甫,这一位生在唐朝盛世,诗文成于乱世,最后死在外乡的诗圣,安史之乱让他以极为深刻的笔触留下了堪称“诗史”的诗篇。

而对于颜真卿而言,安史之乱不仅意味着一个繁华时代的结束、一个鼎盛帝国的覆灭,它更是一个文化上开始转折的时期,一个感性理想破灭的时代。

安史之乱前期的盛唐已经趋向于中国古代社会无尽的繁荣和兴盛的顶点,它就像一个天堂一样,存在于世人心中,当无尽的荣光和美妙盛世的图景展现在那些儒生面前时,即便是再迂腐的儒生,也不得不暂时放下他理性的头脑,暂时投入这场豪华的感官盛宴。

然而,自始至终,都有一个人,对这一切,尤其是对史思明和安禄山抱有非常警惕的目光,这个人就是颜真卿。

天宝十四年,安史之乱拉开了序幕,所有的人从盛世幻象中被惊醒,即使是皇帝也开始了他逃亡大西南的计划,完全是惊慌失措之态,整个帝国就像把最柔软的地方显露给了安禄山、史思明一般,安史叛军所到之处,无人可挡。

但是颜真卿早在安禄山未曾谋反之前就已经觉察出其中的异样,所以他不断上奏朝廷,以驻地阴雨不断为由,暗中加高城墙,疏通护城河,招募壮丁,储备粮草。表面上每天与宾客驾船饮酒,以此麻痹安禄山。

果不其然,在玄宗皇帝高呼“河北二十四郡,无一忠臣邪?”的时候,颜真卿早就举起第一个勤王的大旗,这让玄宗大喜过望,“朕不识真卿何如人,所为乃若此!”

颜真卿之所以能够预示到这样一场叛乱的发生,完全和他理性的思辨不无关系。他极具决断力和谋略性质的策划,让他得以在安禄山、史思明的监视下保存实力,为后来粉碎、打击安史之乱的叛军打下了基础。

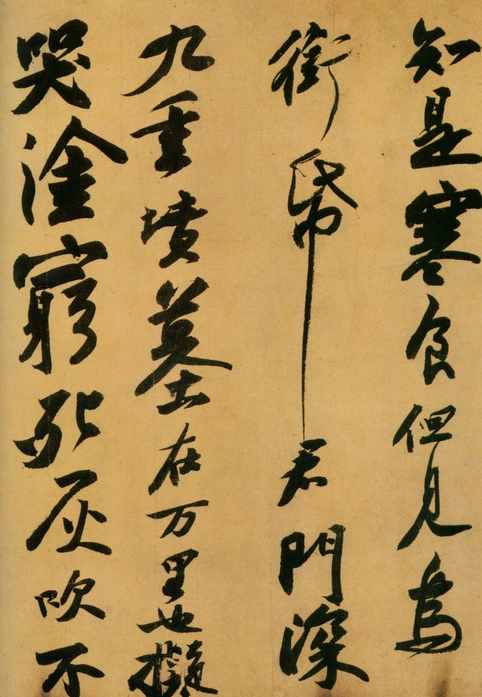

而颜真卿不仅仅做事如此,他的书法也是这样,以一种极度严谨的法度著称。唐代崇尚法度的书风由来已久,而又以颜真卿为甚。在大部分人都被开元盛世的景象蒙蔽双眼时,颜真卿还是理性的,这种理性,就是唐人在书法中所倡导的法度,所倡导的规矩。梁巘在《评书帖》中说的"唐人尚法"就是这个意思。

到颜真卿的时代,中国书法书体的发展已经逐渐趋于完善和成熟,书法书体已经趋于完备,但是风格面貌的发展仍在起步阶段,颜真卿就像一个标杆一样,独立创作了迥异于后世面貌的颜体书法,他的书法一反以往纤细柔媚为主的欣赏风格,而以肥硕阳刚为上。

六

让我们在一次回到元丰八年,回到苏轼在吴道子画后的题跋中,他对吴道子的赞赏,有一句话颇有意思,“出新意于法度之中,寄妙理于豪放之外”,这句话实际上点出了两个相互矛盾的艺术创作倾向,一个是法度拘束,一个是风格个性。

追寻法度,则会让艺术趋于死板、呆滞,追求个性,则会让法度丧失殆尽,而吴道子恰好就是这样一个兼具法度和个性的画家。如果我们从梁巘评价历代书画的角度来看,这种争论的对立,即是“唐人尚法,宋人尚意”的对立。但是吴道子恰恰调和了这个对立。

但是颜真卿又何尝不是呢?

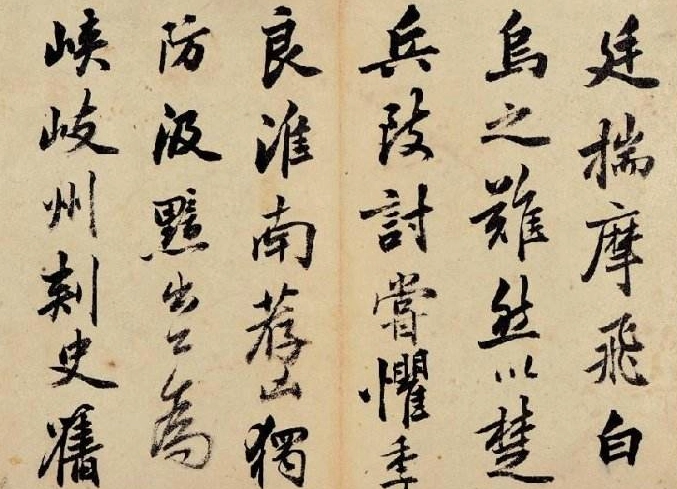

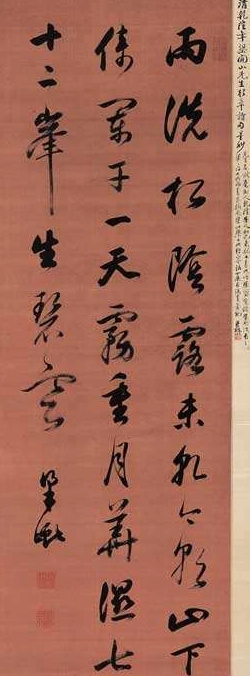

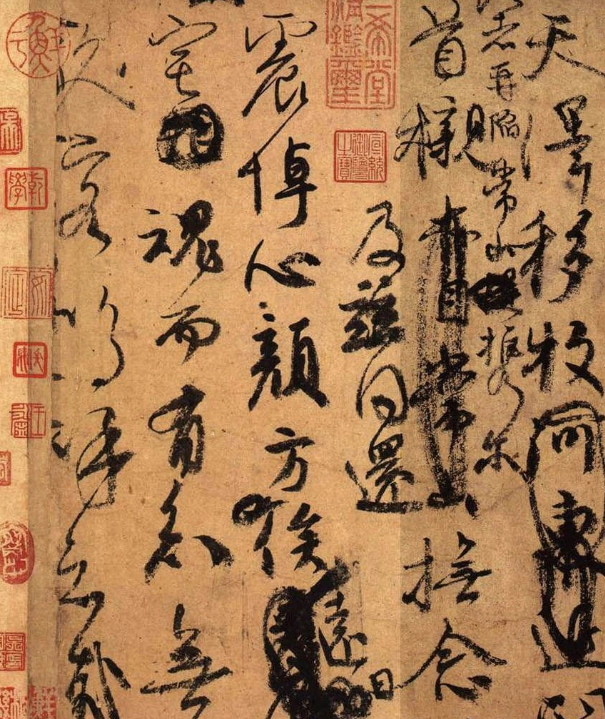

颜真卿一生的书画中,他的大部分楷书作品都是严谨敦厚的,恰如人所言,鲁公“如关羽坐帐,气势逼人”。但是他一生也不乏有非常洒脱、非常尚意的书法,比如《祭侄文稿》、《争座位帖》。

七

七

但是这一切看起来都和梁巘的论断有所矛盾,为什么唐代颜真卿的书法,仍然有一些可以看作是尚意的书法作品呢?

实际上,就好像苏轼这个人一样,他不是某一个党派,某一个采取新旧政策的一群人就能定义他、拘束他的人。苏轼不容于新党,又和旧党不合,不是因为他性格有问题,也不是因为他不懂得世事俗物,而是这样的迎合和被标签化,本来就违反他的天性和追求。

他喜欢吴道子,既不是因为他的画有法度,也不是因为他的画有新意,而是可以做到两者融合,做到不拘于法,又不拘于个性,是一个特殊的存在,一个反标签的画作。

这也注定了他几乎要背负所有人所不曾承担的压力,他要受到两者的攻击,受到两个派别的排挤。

而梁巘评说中国历代书画发展,只是做了一个总结,并没有从个性、从一个书法家具体的情况出发,而只是在大致的时代风貌上做了一些显著的区分,总体而言较为粗疏,但是在整体把握上较为到位。

作为梁巘这个后世书论家的事后总结,当时的人是没有办法得知的,而他们这一切艺术行为和举动不是在严密的艺术理论总结下进行的,分界线并不是那么清晰,因此,宋人未必不“尚法”,唐人何曾不“尚意”?

简单的以总体概括来规定、局限古人的艺术创作,是非常危险的,对于一个艺术家,尤其是那些游走在众多类型化标签之外的个性书家而言,没有什么可以拘束他们,这也是他们令我们后人着迷的地方。

而梁巘这个极力摆脱官场束缚的人,或许更能体会到其中的道理吧。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。