你知道萝卜的起源吗?今天趣历史小编就给大家带来相关详细介绍。

今天,来说一说萝卜。

有谚语说“萝卜青菜,各有所爱”,足可看出萝卜在中华民族饮食文化中的“当家地位”,此前我们说白菜是中国原产,自古有之,历史悠久,其实,萝卜亦然。

早在三千多年前,人们就开始培育“萝卜”和“白菜”,在《诗经》中有记载:采葑采菲,无以下体。我们可以大致认为,这就是对于萝卜和白菜最早的文字记载。

操刀《舌尖上的中国》及《风味人间》等知名作品的纪录片制作者陈晓卿曾写过一篇文章推敲“白菜”和“萝卜”如何一步步成为中国人餐桌上的当家蔬菜。文中引述科普作家史军的观点:“从食用的角度而言,十字花科的蔬菜一般来说比较安全,比如我们常见的蔬菜大多是十字花科。”(例如花菜、卷心菜、小白菜、甘蓝、榨菜、荠菜……)

萝卜作为一个普通的十字花科植物,却能脱颖而出成为老少皆宜、贫富皆食的“国民蔬菜”,是因为其风味俱佳,又或是其他的原因呢,或许要从头说起。

萝卜的名称起源

上文说到,《诗经》或是最早记载萝卜的文献之一,但结合其他的一些古文记载,也能发现一些出入。

关于“葑”、“菲”,《毛诗正义》中解释说“葑,须。菲,芴也。”《毛诗郑笺》中又说,“此二菜者,蔓菁与葍之谓也,皆上下可食。”

即是说“葑”是蔓菁,而“菲”,则是“葍”。在《尔雅注疏》中有记载:

菲似葍,茎粗,叶厚而长,有毛”。而“葍”则“大叶,白花,根如指,正白,可啖。

于是,“葍”与“菲”可以说是真正被区分开来,但萝卜的早期名字似乎愈发的模糊了。

明代李时珍对此有靠谱的答案,“莱菔乃根名,上古谓之芦萉,中古转为莱菔,后世讹为萝卜”清人王鸣盛则进一步考出“莱菔”讹为“萝卜”是始于唐代。

自此,方知萝卜最开始是被称作“莱菔”,和之前所提到的“菲”、“葍”应该有所区分。

萝卜的种植至少已有千年历史,据《齐民要术》,至迟在公元6世纪,黄河流域就已产生成熟的萝卜栽培与管理办法。元代王祯《农书》载:

老圃云:萝卜一种而四名。春曰破地锥,夏曰夏生,秋曰萝卜,冬曰土酥。故黄山谷云:'金城土酥净如练’,以其洁也。

可见,一年四季,萝卜皆有产,且四时不同名,王祯还在书中详解了种植萝卜的田间管理办法,最后不忘感慨:“美者,生熟皆可食,腌藏腊豉,以助时馔,凶年亦可济饥,功用甚广,不可具述。其可不知所种哉!”

可见当时,萝卜就已经广受喜爱,苏恭、苏颂等人对其亦有著述,《本草纲目》汇集众多记载, 宋代苏颂著《本草图经》中提到莱菔“南北皆通有之”。说明在宋时,北方的河朔、秦、晋,南方的江南、洪州等地就已盛产萝卜。

萝卜的食与药

民以食为天,萝卜在上古便成为了人类基本食谱中不可或缺的食材,然而萝卜的出场却并不华丽,如上所说,《诗经》中关于“萝卜”的记载,却充满着其他隐含意义,郑笺曰:“然而其根有美时,有恶时,采之者不可以根恶时并弃其叶,喻夫妻以礼义合,颜色相亲,亦不可以颜色衰,弃其相与之礼。”弃妇用葑、菲自喻,指责丈夫不应“以其颜色之衰,弃其德音之善”看来,“葑”和“菲”在先秦还基本为野生,依靠采摘而食,并不一定很美味。

《后汉书·刘盆子传》有载,西汉末,长安宫中宫女被困,以芦菔根和池鱼充饥,饿死甚多。可见野生萝卜充饥效果也并不佳,不过,自萝卜有了人工种植和培育以后,品种得到改良和丰富,配以辅料,制出一道道传世美味。

北宋东京汴梁州桥夜市上就有卖辣萝卜的,或是如今常见的“腌萝卜”,算得一道名吃。《东京梦华录》中记载当时酒店中有一类名为“撒暂”的小商贩,向食客强卖物什,个中也有“果实萝卜之类”。

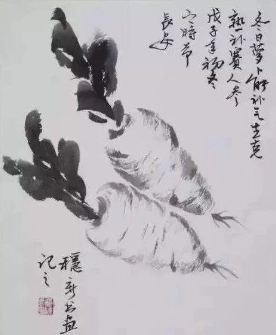

北宋大文豪苏轼曾研发过一道“东坡羹”,做法如下:不用鱼肉五味,有自然之甘,其法以菘,若蔓菁,若萝菔,若荠揉洗去汁,下菜汤中,入生米为糁,入少生姜,以油碗覆之其上,炊饭如常法。饭熟羮亦烂可食。清淡自清淡,却“有自然之甘”,东坡还特地赋诗:

中有芦菔根,尚含晓露清。勿语贵公子,从渠醉膻腥。——《狄韶州煮蔓菁芦菔羮一首》

关于萝卜的美食,从北魏的《齐民要术》到清代的《随园食单》,记载不胜枚举。

聂凤乔著有《蔬食斋随笔·萝卜谚》,积二十年之功穷究文献,深入解说萝卜,对各种萝卜美食均有涉及,让人读之垂涎。

最普通不过的萝卜,成为中国餐桌上的常客,寒士赖以充饥,富者食之养身,萝卜能在众多同类蔬菜中“上位”,很大程度上还得利于它的药用价值。

《本草纲目》认为萝卜“根辛、甘,叶辛、苦,温,无毒”。熟食“大下气,消谷和中”,“制面毒,行风气,去邪热气”。

白萝卜的药用价值在唐朝时已经有官方记载,也是萝卜逐步受到大家推崇的原因之一。当时,由国家主持编著的药典《新修本草》中收录了白萝卜,正式药名为“莱菔”。泡煮食服可以下大气、祛痰癖;生捣汁服可以止消渴。

其后宋代人更将食用萝卜视为长寿、养身的秘诀之一,当时将萝卜称为萝菔,是吃汤饼的标配,认为汤饼属于“大热”,需要萝卜“解其性也”。

往后至明代,其中《明宫史饮食好尚》中记载:

立春之前一日,顺天府街东直门外,凡勋戚、内臣、达官、武士……至次日立春之时,无贵贱皆嚼萝卜,名曰‘咬春’,互相宴请,吃春饼和菜。

虽然主要讲的是吃春饼的习俗,但也足见萝卜在中国传统饮食文化中的屡次登场。

萝卜的隐喻文化

众所周知,中国传统文人擅于寓物,和萝卜有着“同等地位”的白菜被贯以“咬根”传统而被众多文人所推崇,又因叶青茎白寓意“清白”“至简”等精神寄托,而萝卜,也同样有所承载。

我们所熟知的关于萝卜的谚语并不少,比如“一个萝卜一个坑”,“咸吃萝卜淡操心”等,通俗易懂却蕴含一些哲理,而有时,古人把萝卜与人的品格相联系起来,实在有趣。

1、萝卜生有臭气,熟则无味,寓意先小人后君子

萝卜品种繁多,有些生有“臭气”,清初大戏剧家李渔也厌恶萝卜的臭气,并将这种臭气比作人的品格:

但恨其食后打嗳,嗳必秽气。予尝受此厄于人,知人之厌我,亦若是也,故亦欲绝而弗食。然见此物大异葱蒜,生则臭,熟则不臭,是与初见似小人,而卒为君子者等也。虽有微过,亦当恕之,仍食勿禁。

2、萝卜辛而不伤,寓意政治品格

初唐贾言忠在《监察本草》中把一众官员和果蔬做了类比,隐喻绝妙,读来甚是有趣:

里行及试员外者,为“合口椒”,最有毒;监察为“开口椒”,毒微歇;殿中为“萝卜”,亦曰“生姜”,虽辛辣而不为患;侍御史为“脆梨”,渐入佳味;迁员外郎为“甘子”,可久服。或谓合口椒少毒而脆梨最毒者,此由触之则发,亦无常性。

唐复置殿中侍御史,掌纠察朝仪,兼知库藏出纳及宫门内事,及京畿纠察事宜,位从七品下,较侍御史低。这类官员监察百官朝仪,虽常伤及朝官颜面,但没什么实质性威胁,确实像萝卜和生姜一样,虽然辛辣但不伤人。

3、萝卜皮肉白皙,寓为美人臂

邻国日本,萝卜叫做“大根”(だいこん)。最早的记载可追溯到公元712年成书的《古事记》:仁德天皇的皇后石之日卖命恼恨天皇的多情而出走,天皇亲自追赶并作了一首歌:

山复有山的山代女郎,拿了木锹掘出来的萝卜,萝卜似的白臂膊,不曾抱着睡过时,说不知道那还可以吧。

翻译过后,仍见几分炽热,拿萝卜比喻女子的臂膊,也是相当贴切,寄居歌词读来,也饶有郑卫风采。

4、萝卜普通却又是佳肴,寓大俗大雅

关于萝卜,史上最温馨的雅谑还要算苏轼,他青年时代清贫,为官后忆苦思甜,诉说自己年轻苦读时所吃“三白”,“一撮盐,一碟生萝卜,一碗饭”。

虽难掩清贫,可之中又透露出一种古代文人特有的雅致。

在日本有“俳圣”之称的芭蕉,其诗纯净悠远,清寂无华。“水鸟嘴,沾有梅瓣白”,一如白居易那句“白片落梅浮涧水”;有几句俳句,可以说是大俗大雅的典范:

菊后无他物,唯有大萝卜,树下鱼肉丝、菜汤上,飘落樱花瓣。

萝卜、鱼肉、菜汤,直愣愣写进去,亦让人觉得十分格雅。

明清以后,随着通俗文学的发展,萝卜被涂抹上越来越多的隐喻色彩,甚至和民间信仰也联系颇深,不免荒诞却也引人深思。

直至当今,萝卜依然稳站食材界的“C位”,厨艺界对萝卜的喜爱已是众所周知,素食界更胜。萝卜作为最常见的也是最普通的素食食材之一,素食厨师不但要知道其常见的做法,还需要运用素食思维来进行研究和创新,将素食文化内涵通过菜品展示出来。

此外,现代人更相信冬季吃萝卜的饮食习惯,而古人则认为漫长的冬天过去,新鲜蔬菜上市,有了改变胃口的机会,吃点萝卜让沉闷多日的肠胃来个清新的开始。不论哪种说法更加合适,中国人一年四季的餐桌上总是少不了这个“静如练”却沉默如金的食材。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。