今天趣历史小编给大家带来“玄武门之变”的事件还原!感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。

一、"玄武门之变"的源起

历史上辉煌的大唐王朝,从公元618年唐高祖李渊在长安称帝起,到公元907年朱温灭唐止,共历经21帝,统治289年。

大唐之所以有后来的鼎盛,与李渊次子秦王李世民息息相关。他,史称唐太宗,开创了初唐盛世"贞观之治",从而为大唐的阔步发展奠定了雄厚的基础。

但,这位杰出的帝王原本不是皇位继承人,他能当上皇帝,源于他发动了史上赫赫有名的"玄武门之变"。

说起这场惨烈的政变,其实是李世民与他的长兄太子李建成、四弟齐王李元吉之间为争夺皇位而导致的同室操戈,原本有伤人伦,并不光彩。

奇怪的是,史学家们对这场政变更多的是同情,对李世民的夺嫡争位,杀兄弑弟、逼父让位之举表示理解,尤其是怼李世民称帝后打造的大唐天下给予欣赏。

那,这极为关键的"玄武门之变"究竟是怎么回事呢?

不妨从大唐的开创者唐高祖李渊当年太原起兵时说起。

公元617年,隋末年间,时任太原留守的唐国公李渊趁天下大乱、群雄称霸之际,起兵反隋,攻占长安后,于次年称帝建立唐朝,这就是赫赫大唐的发端。

不过,此时,大唐天下还是四分五裂,处在群雄逐鹿之中。

为此,唐高祖李渊审时度势,立长子李建成为皇太子,由以他为首的文官集团镇守京城,处理日常事务;令英勇善战的次子李世民,率秦王府为主的武官集团出征平定天下。

秦王李世民在领兵平定各方诸侯的战争中,屡立军功,创造了史无前例的赫赫战绩,被李渊一路提任为司徒、尚书令、中书令,直到授予天策上将,位居诸王之上。

其时,秦王府拥有了长孙无忌、尉迟恭、秦琼、程知节、侯君集、房玄龄、杜如晦等一大批优秀的文臣武将,一时府内人才济济,形成了显赫的秦王党,原本极具文韬武略的李世民威望渐渐增高,令守成淳厚的太子李建成坐立不安,担心长期下去,太子之位不保。

于是,太子李建成也多管齐下,采取了很多措施,排挤、打压李世民。

一是联合勇猛的四弟李元吉,承诺自己称帝后立他为太子。据此,二人组建太子党势力,与秦王党明争暗斗。

二是用奉承、赌赂、馈赠等手段结交父皇的宠妃及亲属,如张婕妤、尹德妃等,暗中诋毁秦王李世民。

三是听从太子洗马魏征的谏言,李建成于公元622年,在唐高祖李渊的同意下,亲自带兵讨伐刘黑闼,取得了胜利,迎得了随机行事陕东道及山东道的处置权。

由此,太子李建成的地位愈加巩固,优于秦王府的态势日趋明显。

兼之李渊在嫔妃们的枕头风猛吹下,对李世民也渐渐疏远,甚而反感起来。

最明显的一次冲突爆发于李世民平定洛阳王世充那年,他下达教令,划拨了几十顷田地给有军功的淮安王李神通。哪知父皇的贵妃张婕妤已为自家父亲向李渊讨得这些田土。当张婕妤的父亲拿着李渊的敕令征用这些田土时,李神通不给。

此事传到李渊那里,遂引起了李渊的不满,便斥责了李世民:难道我的手敕还不如你的教令吗?

于是,李渊对赫赫战功的李世民有了不满。

不过,那时的李渊还没有想到儿子李世民势大难制的后果。他小视了李世民,只表达内心的些许愤怒后,便不了了之,并没有采取雷霆手段制约;同时对儿子之间严重的储位之争重视不够、驾驭不力,还认为太子已立,皇权可控,李世民尽管"文治武功",但掀不起大风大浪,还是通过和平方式解决为好。

以致太子李建成、齐王李元吉与秦王李世民之间的矛盾越积越深,太子党与秦王党到了水火不容之处。

太子李建成开始召募二千多名骁勇之士任东宫卫士,驻扎于东宫左右长林门,时称长林兵,以备不时之需。

齐王李元吉亦时常向太子建议相机除掉李世民。

太子李建成、齐王李元吉的举动,兼之父亲李渊对自己的疏远,使得李世民更加担心:在京城,自己秦王府的力量不占优势,真到兵戎相见时,肯定是灭顶之灾。

在巨大压力下,李世民召集秦王府的文臣武将进行密谋,形成了除掉太子、杀死元吉、威逼李渊让位、由秦王李世民登基称帝这一殊死一搏的周密冒险计划。

于是,在秦王府强大的幕后力量策划下,太子党手下的一些重要人物,渐渐被策反,太子还浑然不觉。

如太子东宫的更丞王晊、长安宫城北门玄武门执行禁卫总领常何等人,原本是太子亲信,后成为李世民的眼线和手下后,在"玄武门之变"中发挥了关键作用。

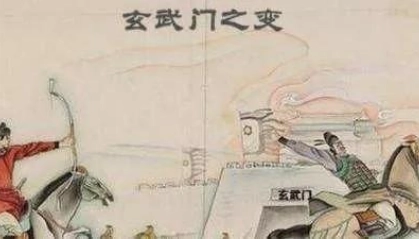

二、惨烈的"玄武门之变"

公元626年6月29日,东突厥处罗可汗之子郁射设率数万骑兵入侵长城边塞。在太子李建成的授意下,齐王李元吉趁机请奏唐高祖李渊,拟率秦王府大将秦琼、尉迟恭、程知节、段志玄等人北征反击,待秦王李世民在昆明池为他们饯行时,一举擒杀,清除秦王府的骨干力量。

恰好这个阴谋被更丞王晊听到,及时把信息报告给李世民。李世民闻讯,马上征求秦王府幕僚们的意见,长孙无忌、房玄龄、杜如晦、尉迟恭、张公谨等人,都力主李世民赶快先发制人,否则后患无穷,悔之晚矣。

李世明见形势万分危及,在自己的力量不过八百勇士、悬殊很大,唯有快刀斩乱麻、先下手为强才有可能翻盘、秦王府才不会被清除的险境下,终于痛下决心,果断行动:

7月1日,李世民有意向李渊密奏,说太子与齐王准备暗杀于他,请求父皇保护。李渊惊讶之下便说,明天我传裴寂、萧瑀、封德彝等大臣到宫里来,你们三兄弟也都来,我亲自查证处置此事。

这个消息被张婕妤得知后,悄悄告之了太子建成。建成迅速召来元吉商议,二人认为宫中都是他们掌握的力量,父亲李渊又偏向他们,对李世民并不看好,处置结果肯定有利于己方,且还可以利用李渊亲审的机会,让父皇明确表态,一举击败秦王党。

为此,太子建成、齐王元吉认为李世民的告状无济于事,父皇不过如平常一样走走程序,对此不以为然,也没当回事,根本没想到李世民的真实用意,实际是出其不意,在玄武门、临湖殿动手。

7月2日,李世民率领秦王府的长孙无忌、房玄龄、杜如晦、尉迟恭、程知节、周公瑾、侯君集等10人入宫,李世民令尉迟恭、长孙无忌等人随他去高祖李渊所在的临湖殿,令周公瑾、侯君集、程知节等武将带领精兵70人预先在玄武门外埋伏。

太子李建成、齐王李元吉完全没有设防,两弟兄骑着马悠哉乐哉地刚经过玄武门,正欲赶到临湖殿时,才始觉状况不对,想返身离开玄武门,打道回府搬来长林兵压阵。

李世民见此,立即正面与之打招呼,拖住太子建成、齐王李元吉。齐王李元吉心慌,想先把李世民射死再跑。

谁知,李元吉在心急之下,连射三箭都未能射中李世民。李世民赶忙张弓搭箭,一箭射杀了太子李建成。李元吉大怒,飞马奔向李世民,用弓弦勒住李世民。

情况万分危及,只见尉迟恭快马赶到,击杀李元吉,救下李世民。

太子李建成的部下翊卫车骑将军冯立与副护军薛万彻等人闻悉,立即带领东宫和齐王府的二千精锐飞马赶到玄武门,但玄武门早已被统领常何关闭,臂力过人的周公瑾所率的伏兵已在玄武门城楼上拉弓搭箭,严阵以待,冯立的人马尽管殊死相拼,一时也难以攻破,被拒之于门外。

李世民又授意尉迟恭全副武装,迅速赶到临湖殿担任警卫,向高祖李渊报告玄武门发生的情况。

于是,尉迟恭身披铠甲,手持长矛跑向临湖殿,径直对李渊说:"太子和齐王作乱,要害秦王,现已被诛杀,秦王怕惊扰陛下,先派我入宫来担任警卫。"

在殿里海池划船的高祖李渊,正在与大臣裴寂、萧瑀等人商议如何过问太子加害秦王一事,见尉迟恭全副武装杀气腾腾地入宫而来,报告太子和齐王已被诛杀,顿时明白秦王李世民已先下手了。

转过神来的萧瑀等人赶忙向高祖李渊建言,太子建成和齐王元吉因嫉妒秦王而生出奸邪之计,现被秦王声讨诛杀,看来天意如此,只有立秦王为太子,事端才能平息,国家才不会大乱。

李渊长叹一声,为避免再生祸端,使大唐陷入战乱而民不潦生,便急召李世民入殿,亲笔颁下敕令:秦王功盖宇宙,天下归心,从此,各军一律接受其处置。

"玄武门之变"由此罕然结束,没有演变成无休止的内战。

三天后,高祖李渊再次下诏,册封李世民为皇太子,代理国家事务。当年9月,李渊宣布退位,自己为太上皇,由太子李世民继位,称唐太宗。

唐太宗李世民登基后,改元贞观,从此开启了辉煌的"贞观之治"。

惨烈而又影响深远的"玄武门之变",以颇有胜算的太子李建成、齐王李元吉完败告终。

三、"玄武门之变"的争议

"玄武门之变",最终,秦王李世民获得了胜利。不过,这场惨烈的政变,却有许多争议的地方。

争议一:太子建成过于自信,一箭被射中,似乎是天意?

按常理,太子党的力量,尤其在宫中的军事力量是远超过秦王府八百亲兵的,兼之太子设置了长林兵,还可调动御林军,又有齐王府的助力,几乎是稳操胜券。

没想到,太子李建成过于自信之下,还没来得及调动兵力,猝不及防,就被李世民一箭射死。后来,李元吉又迅速被尉迟恭击杀。

太子党顿时群龙无首,慌了阵脚。也许,这就是天意吧。

若李元吉先一箭射中了李世民,李建成一时未死,情况会不会反转呢?没人知道。

争议二:李世民视为爱将的秦琼去了哪里?

关于秦琼是否参加"玄武门之变",史书上的记载是莫棱两可,各种说法都有,有说参加了,也有说秦琼保持中立,没有介入这场弟兄间的争斗。

事实上,秦琼也参加了"玄武门之变"。

因为李世民发动的"玄武门之变",主要考虑了三个地方,一是玄武门,要挡住太子李建成、齐王李元吉的精锐力量;二是临湖殿,务必要在殿前击杀太子李建成、齐王李元吉,逼高祖李渊让位;三是秦王府,要预防李建成、李元吉的人马进攻。李世民考虑到秦琼的身体情况,便安排他坐镇、保护秦王府。

因在玄武门、临湖殿这两个地方,李世民就顺利完成了"玄武门之变"预期的胜利,以致秦王府这个地方,史家就没有更多着墨记述。

不过,正因为秦琼防守秦王府,使得李世民没有后顾之忧,能够痛下决心,快速地发动政变,以期速战速决。

只是,对同室操戈不是那么认同的秦琼,在李世民登基称帝后,渐渐远离了朝堂,常以称病为由,从此很少带兵出征,以致后来的没有再立多少新功,又过世得早(在"玄武门之变"后的第十二年,也就是公元638年病逝)。

为此,在李世民表彰功臣的凌烟阁里,大唐二十四功臣的画像,秦琼挂末,排在了最后。

争议三:高祖李渊的冷静,似乎太反常了?

不得不说,唐高祖李渊在面对"玄武门之变"时,并没有慌乱失措,而是冷静处理,这似乎太反常了?

按常理,李渊完全可以下令,动用御林军围剿。可他,面对带甲上殿的尉迟恭,没有怒斥,反而假意问计于裴、萧等人,竟然默许了李世民的争位。

也许,他已明白,李建成三兄弟储位之争迟早要来,自己已回天无力,便听之任之;

也许,他已明白,之所以酿成如此之变,肯定与自己的偏袒、失控有很大的关系……

所以,最终,高祖李渊在次子李世民兵戎相见下,采取了息事宁人、让位给李世民的处置态度,避免来之不易的李唐江山血流成河,导致回到隋末支离破碎的惨状。

无疑,李渊最后没有留恋皇权,把帝位及时传给李世民是明智之举。于是,有了后来辉煌的大唐。

这,应该是高祖李渊无奈之下最好的选择吧。

四、"玄武门之变"的无奈

惨烈的"玄武门之变",在公元626年7月2日这一天迅速发生,又迅速降下帷幕。

尽管李渊最后认可了李世民的胜利,"玄武门之变"没有激化成更大的战乱。

不过,这场政变,给唐太宗李世民也带来了不少的诟病。太子李建成、齐王李元吉终究死于政变之中,这杀兄弑弟的罪名还是很沉重的,何况还有逼父让位的事实。

后来,李建成、李元吉的儿子都被处死,李唐宗室名册上也删去他们的名字。正因为如此,李世民担心这些亡魂索命,还命令秦琼、尉迟恭二人把守大门,考虑到二人后来年老难以长期坚持,就绘制二人的画像张贴在大门上代替,这就是民间流传至今的门神由来。

可见,"玄武门之变"终归是亲人之间的自相残杀,一件不愉快的事,谁胜利都没什么光彩之处。李世民的内心,肯定是痛苦而又无奈的。

透过"玄武门之变",我不由得联想起朱元璋的儿子朱棣发动的那场同样惨烈的"靖难之役",一场叔侄之间的争位也是如此的悲壮,朱元璋钦令的帝位继承人建文帝朱允炆在此难中就此下落不明。朱棣上位后,史称明成祖,打造了"永乐盛世"这一辉煌的大明天下……

由此看来,在两千多年的封建社会,出生于帝王之家的孩子,也就是万人之上的王子、公主们,他们高贵的背后其实也有着世人所不知的脆弱、酸楚和血泪。有时,最是无奈帝王家,在皇权不可抵挡的诱惑之下,王子们满是辛酸泪,隐藏着多少悲伤,其无奈之举又是那么无情,冷血,充满了血腥。

就像这"玄武门之变",帝者无亲,霸者无情,血亲骨肉之间不得不互相残杀,在你死我活中只烙下一抹成王败寇的血色。

似乎至亲之间,除了残杀,再也没有另外的选择。

假若"玄武门之变"前,李建成放弃太子之位,或者李世民一生碌碌无为,这场政变就可以不来,躲得过去吗?

事实上,不可能。

只要李建成三兄弟生在皇室,有了皇位之争,就必然产生猜疑,内乱的隐患就已种下。何况,还有高高在上的父皇李渊在"玄武门之变"前的种种优柔寡断?

这也难怪出生于帝王之家,有多少血腥,就有多少悲哀。"玄武门之变",就导出了其间的无奈。

欣慰的是,"玄武门之变"过后,是有名的"贞观之治",开创了百姓之福的大唐盛世,李世民的雄才大略得以完美展现,大唐的开国功臣也没有出现"鸟尽弓藏"的悲剧。

不光彩的"玄武门之变",由此得到后世的宽恕,如同"靖难之役"一样。是为记。

免责声明:以上内容源自网络,版权归原作者所有,如有侵犯您的原创版权请告知,我们将尽快删除相关内容。